|

|

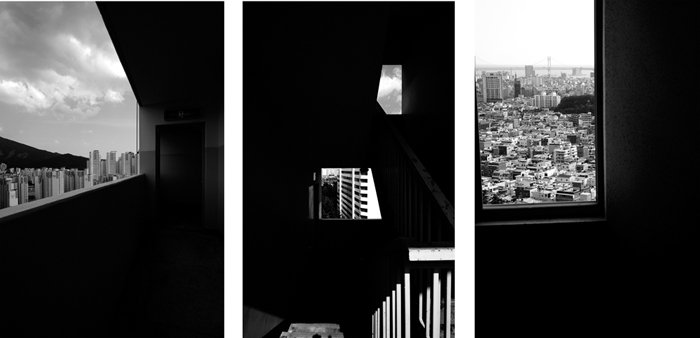

이인미 (李 仁 美) 사진전 전시오픈_10월25일 오후6시 전시기간_10월25일(sat) ~ 11월06일(thu) 작가와의 대화_10월25일 오후6시 내가 서 있는 이곳●이인미의 작품은 정직하다. 근래 들어 많은 사람들이 도시 공간에 카메라를 들이대곤 하지만, 그들의 작품들은 대개 지나칠 만큼 주정적이고 주관적이다. 작가의 해석이 객관적 대상에 너무 깊이, 그리고 너무 많이 개입함으로써, 대상 그 자체의 위상을 위반하기 일쑤기 때문이다. 그에 비해 이인미의 작품은, 과하다 여겨질 만큼 무심하다. 그가 보여주는 도시는 매우 즉물적이고, 사람 냄새라곤 거의 없다. 마치 수십 년 전에 찍힌 기록사진 속의 도시처럼, 부산이라는 이 현실 공간이 저 멀리서 포착된다. ●그도 그럴 것이, 도시에 대한 해석에의 강박으로부터 카메라를 활용해 왔던 많은 사람들의 경우와는 달리, 이인미는 즉물적인 건축 사진으로부터 첫 발자국을 내디뎠고 지금도 그로부터 크게 벗어나 있지 않기 때문이다. 말하자면 많은 작가들이 사람들과 사람들의 살림살이로부터 예술적 계기를 부여받음으로써 도시 공간을 단순한 풍경으로, 혹은 삶의 은유로서 다루어 왔던 반면, 그는 공간 자체의 이해로부터 사진의 현실적 의미를 구해 왔다는 뜻이다. 이 차이는 결코 무시할 만한 것이 아니다. 도시 주민들의 삶이라는 것이 그들 자신의 의사에 의한 것이 아니라 도시 그 자체의 자율성으로부터 강제되고 있음을 깨닫는다면 말이다.●물론, 얼도 당토 않은 이야기다. 시민들의 의지와 무관한, 공간 자체의 기계적 자율성이라는 것이 존재한다니…. 하지만 사실이다. 100년 이상 진행되어 온 부산의 근대화 과정을 반추하면, 시민의 의사는 지금껏 부산의 공간변화에 거의 개입하지 못했음을 알게 된다. 바다가 메워지고, 산이 사라지고, 바다 위로 다리가 생기고, 사람의 지붕 위로 도로가 지나가고, 판자촌이 헐려 아파트단지가 들어서는가 하면, 또 누군가는 집을 잃고 떠나야 하는, 이 일련의 과정에, 거주자라는 말은 존재하지만 시민이라는 능동적 주체는 존재하지 않는다. 이게 바로 반주변부 도시의 생리이다.●정직하다는 것은, 그러므로, 도시의 이 기계적 능동성을, 도시 거주민의 낭만적 해석을 위해 쉽게 방기하지 않는다는 의미이다. 대상에 대한 이만큼의 거리가 지금까지 작가 이인미가 자신의 작품을 통해 일군 심미성의 요체이다. 주관의 개입을 최대한 억제하고 대상의 내적 질서를 ㅉㅗㅈ아 그것을 뷰파인더 내부로 끌어들이는 일. 하지만 이 작업은 생각처럼 그리 쉬운 일이 아니다. 카메라가 아무리 정직한 매체라 해도 대상을 뷰파인더 안에 가두는 순간 조형성이라는, 작품 혹은 예술의 내적 규칙으로부터 자유롭기 어렵고, 이 문제를 무시한다 해도 즉물성 그 자체만으로는 관객과의 소통이 보장되는 것도 아니기 때문이다. ●지금까지 작가 이인미의 작품이 변해 온 과정이라는 것도 이 두 문제에 대한 그의 고민의 추이와 다르지 않다. 이미 여러 차례의 그룹전을 통해 그의 작품을 보아온 바이지만, 이번 전시는 분명 그의 첫 개인전이고, 또한 그만큼의 특이성이 발견된다. 종전까지 그의 작품은 대체로 매체 혼합적 의도를 갖고 기획된 전시(예컨대 <도시와 미술展-2001>,     ●하지만 값비싼 기계적 메커니즘과 감상이라는 강압적 의례에 의해 놀라울 정도의 재현력을 과시하는 작품들 앞에서 관객이, 작가의 시선을 벗어나 자신의 시선으로서 작품을 재해석하는 것(해석의 일차적 과정은 이미 작가에 의해 행해졌으므로, 작품은 해석되는 것이 아니라 재해석되는 것이다)은 결코 쉬운 일이 아니다. <프레임>을 표나게 내세운 이인미의 이번 전시가 돋보이는 건 그래서이다. 그의 이번 작품들은, 도시 거주민들로 하여금 도시의 ‘무엇’을 보라고 제시하는 게 아니라 도시를 ‘어떻게’ 볼 것인가에 대한 고민을 공유하려 한다. 그런 의미에서 그가 제시한 프레임은 바르비죵파의 숨겨진 프레임, 곧 해석의 최종 지점이 아니라, 관객의 능동성을 촉구하는 재해석의 출발점이다.●이런 의도가 가장 명확히 제시되고 있는 작품이 <연지동1>과 <장전동1>이다. 이 작품들은 둘로 뚜렷이 면 분할되어 있다. 이 도시의 대다수 주민들의 주거공간인 아파트에서, 그리고 겨울 삭풍을 견뎌내고 있는 마른 넝쿨들로부터, 폐허가 된 삶의 자리가 덩그렇게 제시된다. 덧없어 보이지만 그뿐이다. 일체의 해석적 장식도 없고, 아웃포커싱 또한 포기됨으로써, 이 두 면은 마치 병치처럼 보일 정도이다. 아마도 이 정도가 그가 작가라는 이름으로 해석에 기여할 수 있다고 믿는 최대한이었던 듯싶다. <다대포1>과 <민락동-센텀시티>도 이러한 태도로부터 크게 벗어나 있지 않다. ●하지만 <괘법동-낙동강>과 <망미동-남천동3>과 <화명동 1,3>에 오면 그의 작가로서의 표현의 욕망은 훨씬 거세진다. 프레임을 월등 강화함으로써 그는, 마치 도시가 프레임-작가-해석으로부터 집어삼켜지고 있는 것이 아니냐고 말하고 있는 듯하다. 하늘과 도시는 그만큼 유리되어 있고, 본다는 행위와 보이는 것은 또 그만큼 철저히 절단되어 있기 때문이다. 사실상 우리는 일상 속에서 늘 도시를 만나지만 도시의 그 음흉한 속내를 보지는 못한다. 개인에게 부여된 사회적 좌표와 그 좌표의 기울기값이라는 편견을 통해서만 우리들은 이 도시의 뒷모습을 훔쳐보도록 허락된다. 그런 의미에서 프레임은 이미 우리들 삶의 족쇄이다. 이로부터 벗어나 스스로 해석할 수 있는 길은 그만큼 차단되어 있고, 단절된 하늘과 도시를 유기적으로 화합할 역능 또한 거저 주어지는 것이 아니다. 그러므로 혹 이 족쇄를 벗겨내고자 한다면, 그 길은 보여지는 도시로부터가 아니라, 도시를 보게 만드는 프레임을 재사유하는 것으로부터 궁구되어야 한다. ●그 때문에, 이인미는 우리의 도시, 스펙터클한 거대도시의 현란한 컬러를 흑백으로 환원하고, 그 음흉한 프레임의 어둠 속에 일상을 새겨 넣는다. 알고 보면, 우리의 삶은 저 멀리 보이는 도시라는 풍경 속에 존재하는 것이 아니라, 풍경이라는 허상을 보여주면서 우리 역시 그곳에 살고 있다고 믿게 만드는, 그것, 프레임 속에 감금되어 있을 따름이다. 그러므로 우리가 봐야 할 것은, 더 이상 도시의 풍경이 아니라, 어둠 속에 버려진 생존의 두레박(<화명동3>)이거나, 어둠이 잘게 부서져 박명으로 빛나는 각진 생존의 터전(<괘법동-낙동강>), 바로 그것들이다. 그의 작품의 힘은, 해석의 힘을 과용하는 대신, 이렇듯, 우리가 서 있는 바로 그 절망의 지점으로 되돌아옴으로써, 관객들로 하여금, 질문을 피할 수 없도록 만들기 때문이다. ‘나는 지금 이 도시를 어디서 보고 있는가’. ■박훈하            |

|

Recent exhibition

Recent exhibition Recent exhibition

Recent exhibition